Scaglietti, una pagina di storia

Quanto è importante la memoria storica? Qual è il senso ultimo del “conservare”? Per uno di quei tanti paradossi che rendono bella la vita, questo lo scopriamo solo (o quantomeno: soprattutto) davanti alla morte, alla distruzione. Davanti a qualsiasi cataclisma – umano e non – che minacci i nostri ricordi. Non è un caso che il mondo si sia riempito di musei proprio nel Novecento, il secolo che ha visto esplodere non una, ma addirittura due guerre mondiali!

Dell’importanza della memoria storica, parlo con Oscar Scaglietti, che su questo tasto è molto sensibile e conosce il peso e la fragile bellezza dei ricordi. E della memoria storica che li inanella. Oscar me ne parla – non a caso – proprio citando un cataclisma.

Non la guerra, ma un’alluvione che ha fatto la storia: “Quando c’è stata l’alluvione del ’67, eravamo appena andati al capannone di via Emilia – mi racconta – gli uffici erano sotto, nel seminterrato e lì avevamo fatto l’archivio con tutte le schede delle automobili dal 1950. Facevamo sempre una chiave di scorta in più, come servizio per i clienti, nel caso le perdessero. Col fango le etichette si sono attaccate fra loro e non è stato più possibile sapere a quali auto corrispondessero. Anche per recuperare le fotografie, bisognava andare sotto l’alluvione. Fu un danno molto grave, davvero. Qualcosa che non eravamo preparati ad affrontare. Quasi tutta la memoria storica della Scaglietti è andata perduta. Eh sì, la memoria storica arricchisce: è uno strumento di ricerca per la continuità. Tutti, anche i colossi, anche un’azienda come la Ferrari, senza memoria storica non hanno niente“.

- Oscar e il padre Sergio Scaglietti

Mentre lo ascolto, mi viene in mente che durante le nostre prime chiacchierate, Oscar aveva accennato alla mostra di Modena. Ora, mentre rivivo i giorni dell’alluvione attraverso l’emozione contenuta delle sue parole, l’idea della mostra si carica di significati aggiuntivi.

Perché una mostra non è solo un “podio” che celebra la grandezza del mito, come il carro del trionfo degli imperatori romani. Una mostra non è solo un mostrare (o un mostrarsi) ma una tappa del “conservare” attraverso la condivisione. Una sorta di album dei ricordi sfogliato in pubblico. Lo dico a Oscar, che annuisce.

A entrambi – lo intuisco anche senza chiedergli conferma – viene da pensare subito a “ModenArt: Scultori in Movimento”, una bellissima rassegna che si è tenuta l’anno scorso nella cornice della chiesa di San Carlo a Modena.

Impressionanti: la bellezza di alcune auto che sono passate alla storia, incastonata come una pietra preziosa nel contesto di una chiesa antica. Sono otto i manichini che si sono potuti ammirare in questa mostra, come il prototipo della Ferrari 250 GTO del 1961, la GTO del 1962 e quella del 1964, la 500 Mondial, la 250 GT Nembo Spider, la Maserati 151/3 e la Cobra Daytona. Parliamo di auto storiche, naturalmente ma è sorprendente notare come in un contesto così classico, la linea delle auto rappresenti ancora qualcosa di potentemente moderno. Viene da pensare ad “All’automobile da corsa” di Marinetti: antica e futuristica al tempo stesso.

All’inaugurazione sono andata anch’io: che bello rivedere Giancarlo Guerra e sua moglie, Maria! Quella prima intervista a Guerra, che siamo stati i primi a pubblicare, è rimasta impressa non solo a noi.

“Mi avete invaso la casa!” ha ricordato la signora Maria con gli occhi che le ridevano. Io ho sorriso e l’ho ringraziata ancora. La verità è che quel giorno – il giorno dell’inaugurazione – ero un po’commossa. Avevo visto Oscar e Gian Carlo Guerra abbracciarsi e piangere, conoscendo bene i trascorsi che tanti anni fa avevano minato il loro rapporto (quando Guerra era andato a lavorare alla Lamborghini). Non potevo non cogliere l’importanza di quel momento.

Il mondo dell’automobile, non è solo il regno delle auto ma anche – soprattutto – una ragnatela di rapporti, di incontri e di scontri, di personaggi e di storie, ed è un po’come se ModenArt abbia ricomposto i fili di tante trame, riunendo alcuni dei personaggi su un unico palcoscenico. Oscar che abbraccia Guerra, appunto, e Guerra insieme a Egidio Brandoli, il suo pupillo, con Afro Gibellini e Oriello, i suoi allievi per eccellenza. “Con tanti, ma davvero tanti ex dipendenti della Scaglietti, tutti elettrizzati dall’evento” chiosa Oscar, orgoglioso.

- Egidio Brandoli e Gian Carlo Guerra presso ModenArt, chiesa di San Carlo a Modena, fotografia Angelo Rosa

Non ho difficoltà a crederlo. Il processo di creazione che porta alla nascita di un’auto, è (immagino) una sorta di gestazione collettiva, in cui credo che ognuno si senta parte in causa. Al di là della specializzazione che certamente ogni artigiano ha all’interno di una fabbrica, e che dà senso al suo ruolo e al suo “esserci”, credo che la differenza principale rispetto al lavoro da “catena di montaggio” comunemente intesa sia proprio il legame tra ognuna delle parti che hanno partecipato alla nascita di un’auto e il prodotto finale. In un certo senso quindi, la non-alienazione dell’artigiano dal suo lavoro. Davanti alle foto delle bellissime auto che campeggiano nella chiesa di Modena mi viene da chiedermi – proprio partendo dalla perfezione del prodotto finito – quali erano le tappe del processo germinativo e produttivo che portava, passo passo, alla nascita di una nuova auto. Rimbalzo la domanda a Oscar.

– Mi racconta come nascevano le auto, da voi? Davanti a queste foto, mi fa strano “tornare alle origini”, cioè a quella struttura scarna ed essenziale che mettevate in cantiere nelle vostre officine.

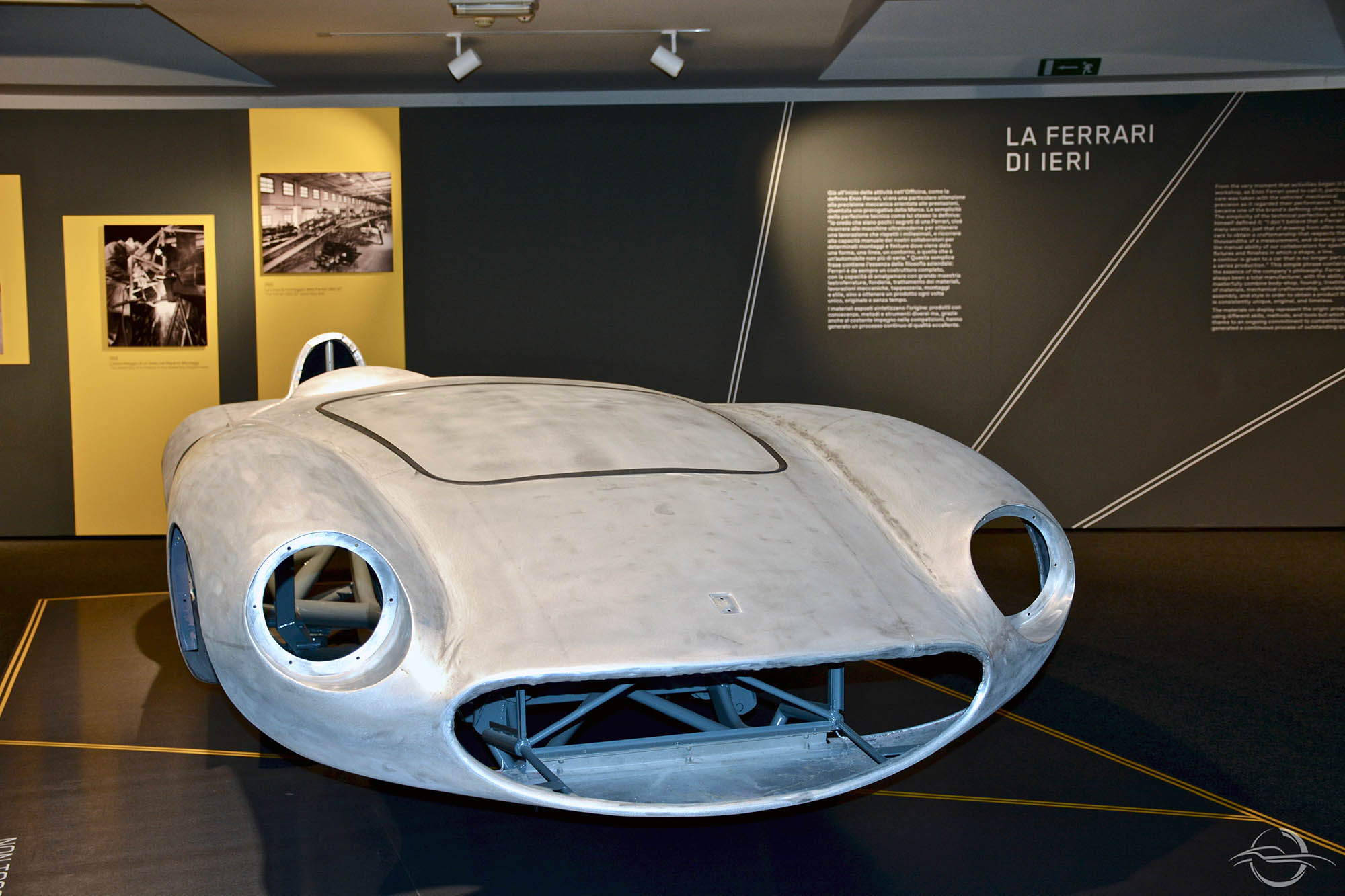

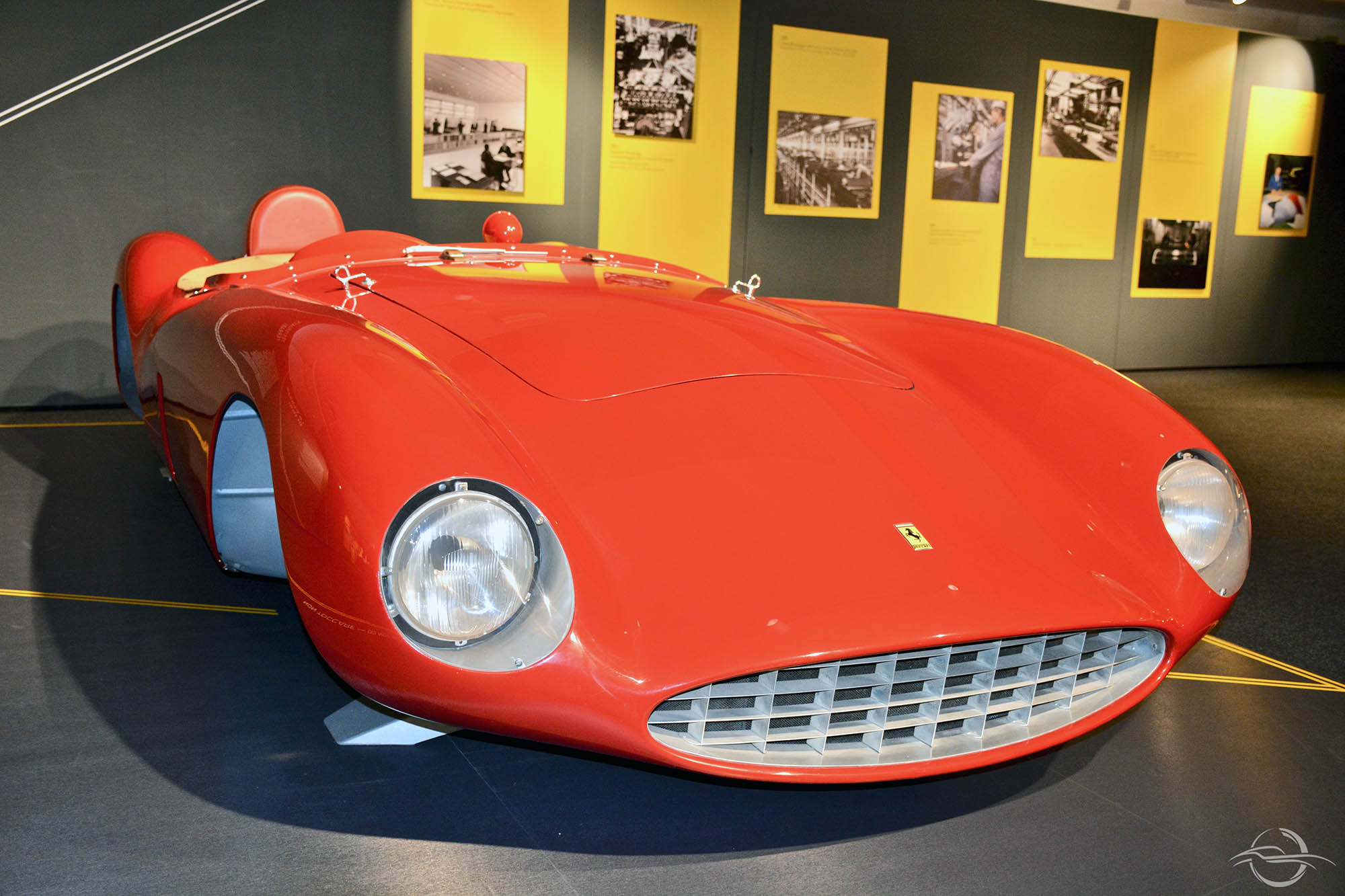

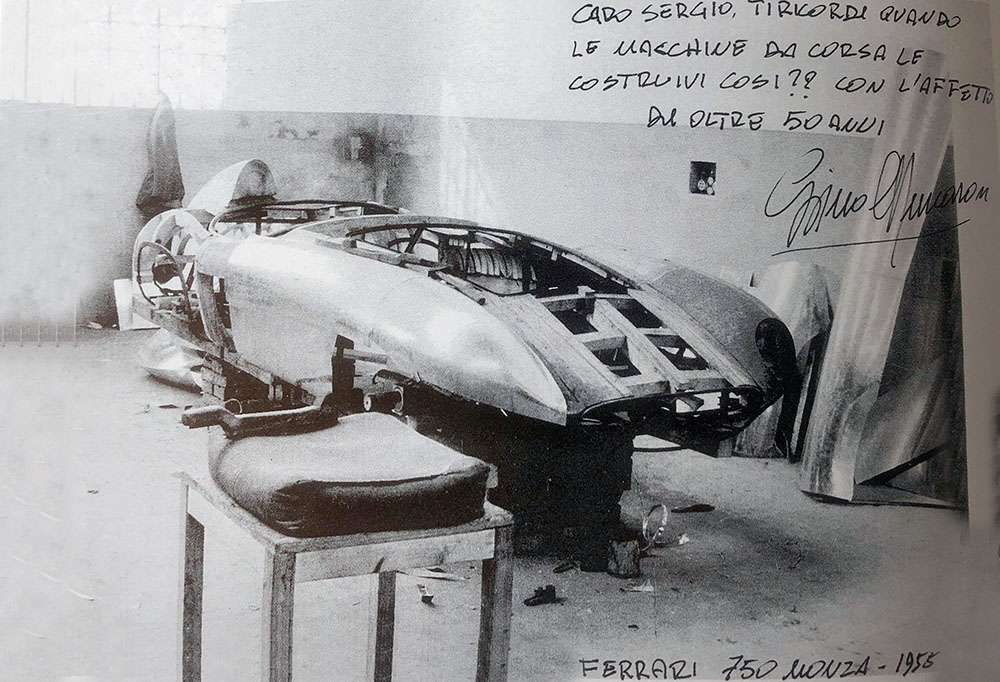

– Eh sì, all’inizio si trattava davvero di una struttura scarna e spoglia. Pensi che mio padre aveva esordito con le vetture in alluminio per le competizioni. Inizialmente le auto erano in alluminio nudo e crudo e in molti dicevano “Ma dai Sergio, le vuoi far proprio così spoglie?”. È così che mio padre ha iniziato quantomeno a verniciarle, ma solo all’esterno.

– E gli interni?

– Eh, l’interno rimaneva grezzo, con i sedili blu di stoffa e basta. Poi qualche cliente ha voluto il sedile in pelle perché così sudava meno, quindi abbiamo iniziato a personalizzare a seconda delle richieste.

– Di fatto, immagino che vi basaste su alcuni principi molto concreti.

– Certamente. La nuova vettura nasceva dall’esigenza dei regolamenti e il nostro compito era di vestirla nel modo più leggero possibile e più consono per le corse: il punto, alla Scaglietti, era mettere in campo la vettura più leggera e più competitiva in assoluto.

– La priorità erano le corse, quindi.

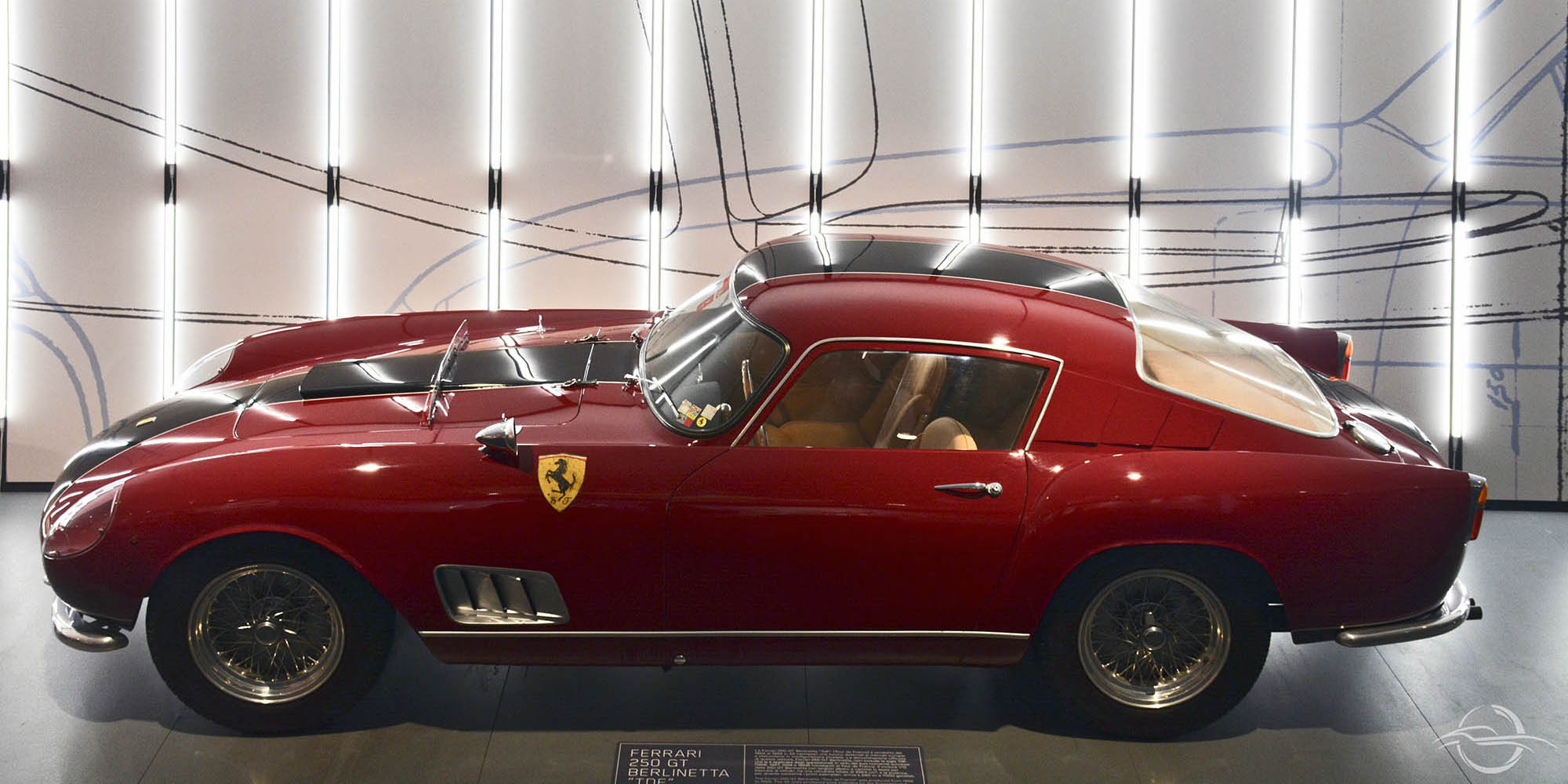

– In alcuni casi si è studiata una vettura che potesse andare bene tanto per il cliente corsaiolo quanto per quello tradizionale. Come per la Ferrari 250 GT Berlinetta, conosciuta come Tour De France e disegnata da Pininfarina. Era fatta in alluminio e la consegnavamo al cliente pronta per correre, i chili si limavano usando materiali più leggeri e anche più economici. Mentre per il cliente di lusso, che voleva la stessa macchina, si produceva in lamiera di ferro, inserivamo l’interno e la plancia in pelle.

- Ferrari 250 GT Berlinetta TDF al Museo Ferrari Maranello

– Quindi per quanto riguarda la produzione delle auto da corsa, la parola d’ordine era “leggerezza”.

– Sì. Anche dopo, quando la Ferrari decise di separare la produzione di serie dal reparto competizione, la nostra principale ricerca era basata proprio su questo presupposto: alleggerire le vetture, renderle capaci di volare. Insomma, mettere proprio le ali ai piedi (anzi, alle ruote!) alle nostre auto. Per farlo, bisognava lavorare dove i chili erano di troppo: sulle ossature dei sedili, sui rivestimenti interni delle portiere, sulle plance porta strumenti. Era una vera e propria caccia, non potevamo eliminare il motore o le bielle, ma cercavamo tutt’intorno, si andava alla ricerca del grammo di troppo!

– E con le auto di serie, quali erano i principi guida su cui vi basavate?

– Quando iniziammo la produzione delle auto di serie, con mio padre alla Scaglietti, si guardava principalmente alla funzionalità: che tutto fosse agibile facilmente. Dal 1965 in poi l’assistenza clienti doveva intervenire con tempestività, lo sapevamo che non potevano buttare via ore di lavoro per due viti! Quindi se l’elettrauto o il tappezziere intervenivano, non dovevano rivoluzionare la macchina.

– Com’era il rapporto con i designer?

– Con loro c’era uno scambio molto stretto. I nuovi modelli nascevano in collaborazione con i designer, con la Pininfarina – per esempio – c’era un rapporto a filo doppio. Io c’ero, quasi sempre. poi, a seconda del progetto, venivano a fare la loro parte Giancarlo Guerra o Afro Gibellini.

- Sergio Scaglietti e Sergio Pininfarina

– Mah, mi tolga una curiosità, visto che prima ha fatto un accenno alle normative, andando indietro negli anni, con la produzione, come affrontavate l’esigenza di star dietro alle normative?

– Il bello era che per le macchine di allora non c’erano delle normative da seguire. Uno faceva la macchina, punto e basta.

– E poi?

– Eh, poi hanno iniziato con la sicurezza: i cristalli dovevano essere temperati in un certo modo, i parabrezza dovevano essere stratificati (perché prima erano di vetro unico temperato), il grado di visibilità doveva essere anteriore e posteriore… così sono nati gli specchietti retrovisori esterni. Guardi, le faccio un esempio concreto così capisce subito cosa intendo, cioè il cambiamento che ci siamo trovati a vivere.

Luigi Chinetti, in USA, voleva le macchine con le cinture di sicurezza per il suo mercato. Allora noi siamo andati all’Avio Interior, un’azienda di Napoli specializzata nella produzione di interni per aeroplani, e abbiamo preso le cinture “Irvin”: per ancorarle, applicavamo due piastre sul pianale della vettura. Successivamente sono arrivate le cinture a tre punte e l’obbligo di usare una vite per il fissaggio 7/16 (da non confondere con il filetto passo inglese unificato: quello arrivò dopo ed era un bullone d’acciaio speciale, con i punti che dovevano tenere per migliaia di chili). Per noi, alla Scaglietti, tutte queste erano novità non da poco. Dovevamo capire cosa fare, come affrontarle senza rimanerci sotto.

- Oscar Scaglietti

– Ok, torniamo al nostro processo produttivo. Una volta fatta l’auto…

– Fatta l’auto bisognava passare all’omologazione.

– E chi è che se ne occupava?

– L’omologazione di un modello coinvolgeva tutta l’azienda perché andava a toccare tantissimi aspetti, anche normativi. In questo caso, però, non mi riferisco alle leggi sulla sicurezza ma a normative più generiche: soluzioni per l’inquinamento, il rumore, i campi di visibilità, gli interni, la gamma degli strumenti, i campi binoculari, l’ergonomia… bè, ora non sto a elencarle tutte ma mi creda: omologare una vettura non era una cosa semplice!

– Immagino. Mi racconti un esempio concreto.

– Alla Ferrari di Maranello c’era il gruppo del collaudo sia delle materie di lavorazione sia dei test su strada. Bisogna fare un salto indietro di quarant’anni! A quei tempi si preparava la scocca, poi arrivava l’ingegnere con il libro in mano e iniziava a controllare le varie parti: le cinture dovevano essere messe in quel punto specifico, idem per i vetri, gli specchietti, gli angoli di visibilità e tutto il resto. Esattamente come oggi, poi, c’erano anche allora le prove d’impatto e della velocità, fatte secondo modalità che dipendevano dal test stesso. Per esempio, urto frontale disassato: il frontale della vettura impattava contro una barriera alla velocità di 50 km all’ora, o poco più. In Italia facevamo una pre-prova e poi si volava direttamente in America a fare il collaudo. Il nostro motto era: o la va o la spacca… Perché, contrariamente a tutte le altre aziende automobilistiche dell’epoca che andavano negli Stati Uniti con 25-30 vetture nuove, noi portavamo una scocca da carrello per le prove dei manichini e una sola (a volte due) vetture ufficiali. Gli altri costruttori, per ogni prova, avevano una macchina: noi invece andavamo in economia perché i costi erano altissimi. Ho raddrizzato delle gran macchine per riutilizzarle nei collaudi, capitava anche che le usassimo per tre o quattro volte.

– E lei seguiva tutto?

– Seguivo sia le pre-prove che le prove: per i serbatoi e altri componenti. I collaudi li facevamo al Tüv in Germania. Le cinture passive, che sono durate poco, le facevamo in Inghilterra. Per gli urti e gli schiacciamenti si andava in Fiat a Orbassano. Mentre le pre-prove, le facevamo ad Arese, dentro i laboratori dell’Alfa Romeo.

– Ma tutte le prove fatte in Italia erano valide anche in America?

– No. Negli Stati Uniti non accettavano le prove anti-inquinamento fatte qui da noi, così bisognava andare là per farle sui loro rulli o sui loro banchi prova.

A cura di International Classic

Continua a seguire la storia Genio e spregiudicatezza – Capitolo 2

Leggi anche:

Genio e spregiudicatezza – Capitolo 3