Elettrocontadino

– Io sono un elettrocontadino.

Lo dice con un misto di orgoglio e timidezza, quasi come se volesse giocare d’anticipo e passarmi sottobanco la chiave di lettura di tutta la sua storia.

– Un elettrocontadino? Come?

Si schermisce con un gesto generico, come se già avesse detto tutto.

– Ma sì… un elettrocontadino. Uno che fa l’elettrauto ed è anche contadino. I miei genitori lavoravano la terra: ho sempre vissuto con loro e… Li ho sempre aiutati. Quando poi mio padre è venuto a mancare, ho continuato. Anzi, ho comprato un altro po’ di terra. A Solara, sa? A otto chilometri da qui.

Il viso rosso, gli occhi azzurri che sorridono sornioni, dietro una fessura: William Gatti dimostra meno dei suoi sessantott’anni. La sua officina è linda e specchiata: sembra la hall di un hotel di lusso. Quando glielo faccio notare, mi indica il figlio Christian.

– E’ lui il maniaco dell’ordine, mica io!

Christian alza la testa e annuisce.

– E’ vero. Doveva vedere il caos in mezzo a cui lavorava, quando ero piccolo: scatoloni, cianfrusaglie ovunque… Mamma mia, che disastro! E pensare che in mezzo a quel disordine, lui riusciva a trovare sempre tutto.

William Gatti non ribatte. Sorride tra sé e sé e sembra perfino un po’ orgoglioso nel ricordare il garage di casa, dove dall’86 in poi ha iniziato a lavorare per conto suo.

Casa e bottega, proprio così: con la moglie e i figli ai piani di sopra e lui sotto, perso in mezzo ai fili e a quegli impianti che ricostruiva con passione e pazienza certosina.

L’elettricità è fuoco contenuto, sangue che pulsa impaziente nelle vene di un auto. Un identikit che collima perfettamente con l’impressione che comunica a pelle William Gatti: fuoco contenuto – appunto – che tracima da ogni poro e che si fa fiamma all’altezza del viso. Sarà per via di quella passione che – sottolinea a più riprese – bisogna mettere in ogni cosa: tanto nella cura della vigna, quanto nell’attenzione con cui si restituisce a un’auto d’epoca la sua scintilla vitale.

Dal garage di casa, il suo regno oggi si è spostato ai piani alti – dalle stalle alle stelle, come si suol dire – sull’ampio soppalco dell’officina che ha aperto poco meno di 10 anni fa. E se così, di primo acchito, la differenza col garage suona lampante, è anche vero che a voler ben vedere in questo spostare le tende un punto in comune c’è: il bisogno non tanto di isolamento, quanto di intimità e di raccoglimento.

“Io, per lavorare, ho bisogno di silenzio – mi conferma Gatti – A mio figlio piace ascoltare la radio, ma io non ce la faccio a lavorare col rumore di sottofondo. Per fortuna andiamo d’accordo e lui ci sente bene, così abbiamo trovato un compromesso: lui tiene la radio bassa e io lavoro qui, di sopra. Per fare un impianto c’è bisogno di concentrazione. Quassù faccio le mie cose… Tranquillo. Da solo. Non riesco a fare due cose insieme, anche perché in un impianto elettrico i fili ci vogliono tutti quanti. Sa, le auto su cui lavoro vanno a concorsi, mostre… Spesso il proprietario è uno che conosce meglio la propria auto che la propria moglie, a partire dalla singola vitina. Insomma, devo sempre stare attento ai minimi particolari: se mi dimentico qualcosa, dopo sono guai!”.

In effetti basta dare un’occhiata al suo bancone di lavoro per capire che, quando parla della complessità del suo mestiere, ha pienamente ragione. Intendiamoci, non che ci sia disordine (anche qui lo zampino di Christian si vede), ma vedere un impianto elettrico così, come un paziente steso sulla tavola operatoria, basta e avanza per rendersi conto di quanto sia articolata la sua struttura.

Alle pareti sono appesi gomitoli multicolori di fili. Christian mi racconta che da piccolo, quando andava nel garage del padre con gli amici, usava i fili per farci i braccialetti e in effetti – a guardarli con occhio da profano – quegli impianti elettrici rifatti a nuovo hanno qualcosa di ludico. Come se fossero degli scooby doo giganti.

Basta però mettere a fuoco qualche manciata di particolari per intuire che dietro alle quinte del risultato ci deve essere un metodo ferreo, messo a punto nel corso degli anni. William Gatti annuisce. Il metodo c’è, ma è nato da sé: un po’ come la vigna che cresce e dà frutti sotto il suo occhio vigile.

– Ci sono impianti che ho già fatto. In quel caso si parte dallo schema, che è giù… Nella biblioteca.

– Come in biblioteca?

– Ma sì… Poi le faccio vedere.

– Parla dei libretti di istruzioni?

– No no, è solo dagli anni ’80 che ogni macchina ha iniziato ad avere il suo libretto uso manutenzione: prima, la cultura del manuale non c’era. E comunque il libretto ti dà solo un’idea di massima, quando fai le riparazioni… Ricostruire è tutta un’altra cosa. Quelli che ho giù, nella biblioteca, sono gli schemi di tutti gli impianti che ho fatto negli anni. E’ da lì che parto, quando mi capita di lavorare su una macchina dello stesso tipo. Prendo lo schema… e via! Lì c’è già tutto: le misure, i colori dei fili e tutto il resto. Quando invece mi capita di lavorare su un’auto, su cui non ho mai messo le mani, l’approccio è diverso: bisogna avere l’automobile sottomano.

Gli schemi

Quello che Gatti mi descrive è un processo articolato, condotto gomito a gomito con gli altri “attori” che intervengono durante le varie fasi del restauro: il carrozziere, il meccanico, il tappezziere. L’auto arriva all’officina di William Gatti nuda e cruda. O meglio: spolpata, ridotta all’osso: spogliata della parte meccanica e della tappezzeria in modo che sia più semplice estrarne l’impianto elettrico. La fanaleria e il cruscotto vengono smontati, dopodiché il cruscotto viene riaffidato al tappezziere, che lo rivestirà di tutto punto. L’auto viene poi affidata al carrozziere (che penserà alla lamiera e a riverniciarla) e torna poi all’officina di Gatti senza motori, senza interni… Senza nulla ma fresca fresca di vernice.

William Gatti, a questo punto, la equipaggia dell’impianto elettrico rimesso a nuovo e testato dal vivo. Poi l’auto torna di nuovo dal carrozziere e dagli altri professionisti del restauro: il meccanico – che le monterà il motore – e il tappezziere, che vestirà i suoi interni. Un vero e proprio lavoro di concerto, che – come mi conferma Gatti – ha tempi piuttosto lunghi.

– In tutto, considerando le varie fasi, il restauro di un’auto può anche durare anni. La nostra parte, in linea di massima, dura un mese e mezzo o giù di lì. Eh, del lavoro dell’elettrauto si parla poco… quasi nulla. Tutti pensano subito al meccanico, al carrozziere, ma diciamocelo: senza l’impianto elettrico, l’auto non parte!

L’impianto elettrico, appunto, chiedo a William Gatti di raccontarmi come realizza uno schema, quando gli capita di mettere le mani su un’auto per la prima volta.

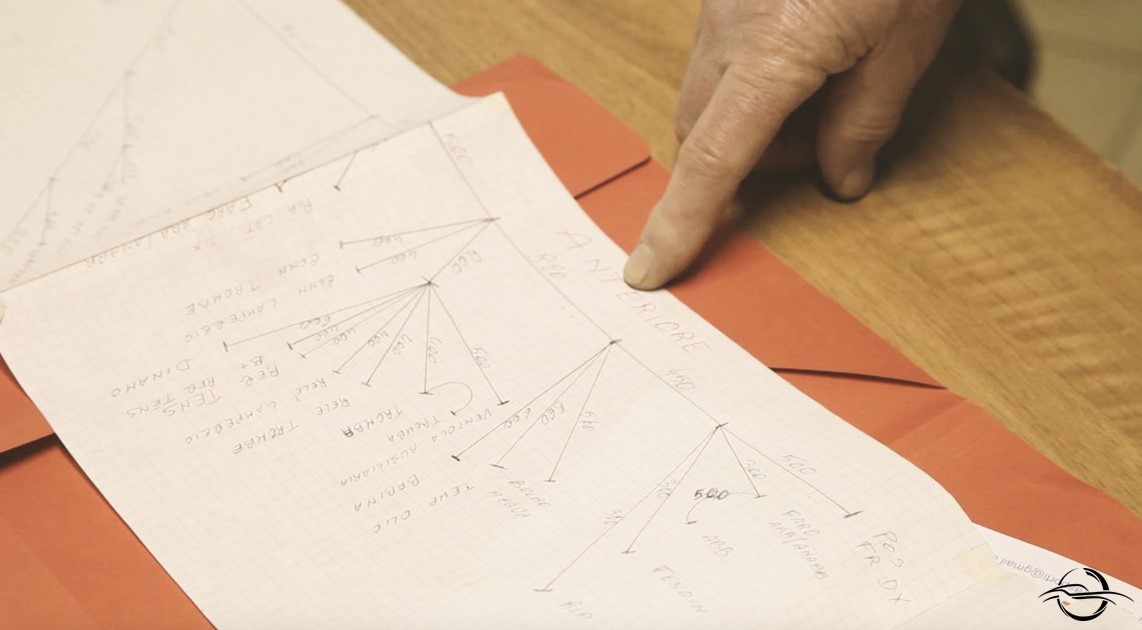

– Prima di tutto pensiamo a estrarre l’impianto vecchio, a stenderlo sul bancone e a confrontarlo con gli schemi che abbiamo in archivio. Spesso e volentieri, c’è da rifare tutto di sana pianta perché ogni macchina d’epoca è un mondo a sé. Una volta confrontato l’impianto con gli schemi, traccio il primo disegno. A penna. Nel disegno c’è tutto: prendiamo le misure dei vari cavi, indichiamo qual è la funzione di ogni uscita… Poi si passa al secondo disegno: la distinta di taglio. Prendiamo tutti i cavi, uno alla volta (a partire dall’anteriore, i fari, fino ad arrivare al cruscotto) e riportiamo ogni cosa: il colore, la lunghezza, il diametro. Dopodiché, traccio il terzo disegno: quello grande, che vede steso qui sul tavolo.

– E’ il primo disegno rifatto a grandezza naturale?

– No, qui riporto solo la plancia e la fusibiliera, che è il cuore dell’impianto elettrico. Faccio un grande disegno in scala 1:1 e ci lavoro direttamente sopra. Per quanto riguarda il posteriore e l’anteriore, invece, li costruisco in base al primo disegno e alla distinta di taglio. Dopodiché, si tratta di assemblare il tutto: unire gli spezzettoni in un tutt’uno. E’ un po’ come avere, steso sulla tavola operatoria, un corpo tagliato in più parti, con le diverse uscite: vanno ricollegate le varie vene. Alla fine, facciamo le varie nastrature, mettiamo i capi corda (cioè le giunzioni in ferro), colleghiamo i fili alla fusibiliera e aggiungiamo i vari accessori (interruttori, pulsanti…), giusto per verificare che tutto funzioni. Poi li togliamo per montarli sula vettura.

– E la biblioteca degli schemi?

– Già, la biblioteca…Venga, che gliela faccio vedere.

Mi trovo nientedimeno che davanti al forziere dei tesori. La “biblioteca degli schemi” è colorata come i fili degli impianti che William Gatti intreccia pazientemente. Sono tanti raccoglitori rossi, da cui spunta una risma di cartellette multicolori. Dentro ci sono quarant’anni e passa di storia e di esperienza, radiografie minute del sistema venoso di auto che hanno fatto la storia… Le stesse che si affacciano dalle pareti dell’officina, insieme ai disegni che Christian ha tracciato con mano esperta.

Sono pezzi storici, su cui Gatti ha lavorato: Lamborgini Miura, Auto Avio Costruzioni 815, Lamborghini 350 GTV, Maserati A6G Frua… William Gatti me le indica orgoglioso, chiamandole per nome una ad una. Lo fa come se fossero qualcosa di ibrido, a metà tra il trofeo di caccia e l’album dei ricordi. E soprattutto lo fa come se – in un certo senso – fossero “sue”. Un po’ come un medico, per cui aiutare una nuova vita a venire alla luce, equivale in una certa misura ad assumersene la paternità.

E dire che tutto è iniziato con delle scatole di cartone! Quando lo racconta, William Gatti sorride. E’ vero, il pallino per l’elettrauto lo aveva sempre avuto ma la strada che lo ha portato dov’è oggi, l’ha imboccata tutto sommato per puro caso, seguendo il filo di una logica – tutta contadina – improntata al più rigoroso spirito pratico.

“Non vuoi più studiare? Va bene!” gli aveva detto il padre, un uomo intelligente che la vita dei campi non l’aveva scelta ma se l’era trovata tra capo e collo, come un fardello troppo pesante. Per il figlio avrebbe voluto qualcosa di diverso… fargli continuare gli studi per esempio.

Ma lui, William, non ne voleva sapere e si era limitato al minimo sindacale: elementari e medie. Basta così. Il padre aveva incassato il rifiuto senza fare una grinza e gli aveva trovato seduta stante lavoro presso un amico che fabbricava scatole di cartone. Sotto sotto, probabilmente, voleva spianargli la strada per evitare che diventasse un contadino come lui. William lo aveva assecondato, ma il cordone ombelicale con la terra non lo aveva mai reciso, continuando ad aiutare i genitori negli stralci di tempo.

“Ho continuato a fare scatole per sei, sette anni – racconta Gatti – Poi, nel ’70, si è liberato un posto alla Scaglietti: non me lo sono fatto dire due volte! Da Scaglietti si lavorava a catena. Io ho iniziato stendendo gli impianti delle vetture, poi ho avuto la fortuna di avere un capo che mi ha fatto fare tutte le stazioni. E’ così che ho imparato il mio mestiere, sulle Ferrari – ovviamente – perché alla Scaglietti, ai tempi, si facevano solo quelle.

Nel ’78 hanno trasferito il nostro reparto a Maranello: ci sono rimasto 3 giorni, poi mi sono licenziato. Era troppo lontano per me e avevo ricevuto un’offerta per mettermi in società con un’officina dei dintorni. E’ così che ho cominciato a mettere le mani anche su altre macchine, tipo Maserati e Lamborghini. Poi ho iniziato un po’ a vagabondare per altre officine fino all’86, quando mi sono messo in proprio e ho cominciato a lavorare per conto mio”.

Nel garage di casa, un po’ come Steve Jobs, con la differenza che all’epoca, William Gatti, conosceva il suo mestiere a menadito e sapeva già perfettamente dove andare a parare. Gli impianti venivano fatti in casa (home made, nel senso più genuino del termine) e poi portati sul posto. La dura – ma stimolante! – vita del freelance: per accettarne il peso e la leggerezza, bisogna essere nati con la stoffa.

– Una bella differenza rispetto a quando era un dipendente regolarmente assunto da Scaglietti. Dica la verità, le piaceva lavorare così, per conto suo?

– Bè, sì: era un metodo intelligente e redditizio. Il rovescio della medaglia, però, era che il cliente finale, poi, non sapeva che sulla sua auto ci avevo lavorato io. Comunque le cose giravano, con i loro pro e i loro contro. Sono passati gli anni e avevo già deciso di chiudere bottega e andare a fare il pensionato. A quel punto è arrivato mio figlio e mi ha rotto le uova nel paniere!

Padre e figlio, la storia continua

– Era andato a Torino, a studiare car design. Poi gli hanno detto che per fare il suo lavoro, avrebbe dovuto andare all’estero, lontano da Modena… e la cosa non gli è mica piaciuta. Insomma, un giorno me lo vedo arrivare e mi dice: “Papà, vengo a lavorare con te!”. Che vuoi rispondergli? Niente, ho accantonato l’idea di fare il pensionato e mi sono rimesso in pista. E’ così che, una decina di anni fa, abbiamo deciso di cambiare sistema e abbiamo aperto l’officina, qui a Bomporto.

– Era andato a Torino, a studiare car design. Poi gli hanno detto che per fare il suo lavoro, avrebbe dovuto andare all’estero, lontano da Modena… e la cosa non gli è mica piaciuta. Insomma, un giorno me lo vedo arrivare e mi dice: “Papà, vengo a lavorare con te!”. Che vuoi rispondergli? Niente, ho accantonato l’idea di fare il pensionato e mi sono rimesso in pista. E’ così che, una decina di anni fa, abbiamo deciso di cambiare sistema e abbiamo aperto l’officina, qui a Bomporto.

– Perché? Per uscire dall’anonimato?

– Bè, no: per comodità. Sa, andare a lavorare a casa degli altri è difficoltoso, perché la macchina te la trovavi anche al freddo o sotto il sole e tu ti dovevi adattare…

William Gatti non lo ammetterà mai, eppure rimango segretamente convinta che dietro le quinte della decisione di aprire un’officina, ci sia molto di più che un puro e semplice discorso di comodità. Il processo alchemico con cui un Nome si trasforma in Marchio – quello che in termini “aziendalisti” si chiama personal branding – presuppone un motivo di fondo: la coscienza della propria identità professionale. Un processo di individuazione che fa a pugni con alcune caratteristiche dell’humus contadino da cui, come Gatti, provengono la maggior parte degli artigiani che ho incontrato nel Modenese.

“Quando qualcuno chiedeva a Enzo Ferrari perché aveva aperto lo stabilimento a Maranello e non altrove – mi fa notare Christian – lui rispondeva che qui ci sono i contadini e che nessuno, meglio dei contadini, è capace di trasformare la materia dal nulla e creare grandi opere, con la mano e con l’ingegno”.

Vero. Come è anche vero, però, che l’ingegno contadino tende spesso e volentieri a voler mantenere l’anonimato, in virtù di una fedeltà alle origini che va a braccetto con l’insofferenza verso quelli che tendono ad alzare troppo la cresta. La modestia è d’obbligo, come noto quando Gatti mi parla con tono di biasimo dei colleghi che tendevano a farsi vedere troppo.

Va bene volare… Purché si voli basso, con un occhio al cielo e un altro alla terra.

E’ sempre all’interno di questa cornice – la “modestia obbligata” – che si inscrive l’espressione creativa dell’artigiano: una firma segreta, lasciata fra le righe come se fosse scritta con l’inchiostro simpatico. Perché anche lo scrupoloso restauro dell’elettrauto, presuppone un approccio creativo. E’ lo stesso Gatti che me lo fa notare.

– Quando rifaccio un impianto, capita che ci metta qualcosa di mio. Si tratta di apportare delle migliorie: aggiungere cose che non intacchino l’originalità dell’impianto ma che al giorno d’oggi sono necessarie per girare tranquillamente per strada e avere un minimo di funzionalità. Per esempio la ventola supplementare per il radiatore. O le frecce d’emergenza.

Già… in effetti, si tratta di restauro nel vero senso del termine. I confini tra artigianato e arte non sono un muro, ma una membrana permeabile. Anche quando – anziché un dipinto o un affresco – si tratta di restaurare l’impianto elettrico di un’auto. Questo, William Gatti lo sa. Anche se forse non sa nulla degli accapigliamenti ottocenteschi fra John Ruskin e Viollet-le Duc a proposito di cosa (e come) sia lecito restaurare, Gatti è il primo a porsi il problema del difficile equilibrio tra rispetto dell’originalità e adattamento al tempo che scorre.

Una problematica, peraltro, che con le auto moderne ha perso in partenza la sua ragion d’essere. Tanto che alla fine, la domanda mi sorge spontanea: nel mondo della meccanizzazione seriale, dove il ruolo dell’Uomo sembra diventare sempre meno necessario, qual è il ruolo (e il futuro) dell’artigianato?

Gatti si stringe nelle spalle ancora una volta, con un sorriso tranquillo.

– Per me il futuro c’è adesso e ci sarà sempre. Le auto d’epoca sono quelle fatte artigianalmente, sia dal lato di carrozzeria (ha mai visto una lamiera piegata col martello?) sia per quanto riguarda gli impianti elettrici fatti su un banco. E poi ci sono gli interni, fatti dal tappezziere che conosce l’auto e la rifà com’era in origine. Il nostro lavoro è così: un mondo a sé. Finisce dove comincia l’elettronica. La differenza principale è che le macchine moderne sono fatte in serie. Il che significa che non diventeranno mai degli oggetti prestigiosi: i pezzi di ricambio, li troverai tranquillamente anche fra vent’anni.

Con le auto d’epoca – invece – è tutto un altro discorso. Se prendiamo la portiera di una Merak e proviamo a montarla su un’altra Merak, si vede subito che la cosa non funziona. Le auto d’epoca sono tutte diverse l’una dall’altra, magari anche solo nei particolari ma questo non cambia le cose. Per esempio, quando ho a che fare con una Miura – al di là dei tre modelli differenti – devo sempre considerare anche il fatto che all’epoca le cose funzionavano in modo diverso da oggi. Del tipo che uno si alzava con un’idea e la metteva in pratica: così, di testa sua!

Questo per dire che con le auto d’epoca bisogna avere un approccio particolare, un po’ più ampio: prendendo in considerazione le idee che circolavano al momento della costruzione. Questo vale in generale, non solo per la Miura o per le Merak, ma anche per le Mistral… Ogni macchina ha la sua storia e se la porta con sé, a differenza delle auto moderne. Proprio come un’opera d’arte.

- Pic by Angelo Rosa

Penso a Walter Benjamin, che quasi cent’anni fa scriveva il suo saggio “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”. Chissà se immaginava, Benjamin, che ai giorni nostri il tema della riproduzione in serie e della “perdita dell’aura” sarebbe stato chiamato in causa anche parlando di auto d’epoca.

Ma la chiacchierata volge al termine. Gatti torna agli argomenti che gli stanno più a cuore: il figlio, per cui (si vede a un miglio!) scoppia d’orgoglio, e la sua terra, che continua instancabilmente a lavorare ogni fine settimana.

– Ma insomma, non si riposa mai lei?, mi viene spontaneo chiedergli.

Lui non si scompone. Ma certo… per William Gatti, il lavoro nei campi è riposo: la vacanza che si concede mentre la moglie bada alla madre novantottenne. Di grandi viaggi non si parla, per ora. In compenso, la campagna è lì ad aspettarlo ogni fine settimana: sempre uguale e sempre nuova. Con il suo grano, il sorgo – un semino rotondo con cui si fa il becchime per oche e galline – e naturalmente la vite. Questa è terra di Lambrusco e a William Gatti, il Lambrusco piace parecchio.

Con l’eccezione della raccolta manuale nella vigna storica del nuovo terreno, Gatti ha predisposto le cose nel modo più moderno possibile e anche la raccolta dell’uva è stata meccanizzata. Fa strano pensare che quest’uomo – un monumento vivente al valore della manualità – abbia tranquillamente spalancato le porte alla modernità e all’automatismo, nella cornice dei suoi campi. Ma forse anche questo è un pregiudizio di fondo.

Passato e presente coesistono, così come la vendemmiatrice per la raccolta meccanizzata dell’uva coesiste con i due trattori storici – un Landini e un Gualdi – di cui Gatti parla come del suo fiore all’occhiello. E che forse fanno da filo rosso tra il mondo delle macchine e quello dei campi.

Quando se ne va, Gatti mi regala un barattolo del miele dei suoi campi. “Millefiori”, specifica. E’ il padre che gli ha lasciato le arnie, dopo aver sviluppato un’allergia alle punture d’ape e lui ci tiene, alle sue api e ai cinquanta chili di miele che gli regalano ogni anno.

Lo guardo andarsene dritto come un fuso, orgoglioso delle sue macchine, della sua vigna e della pancia prominente, che – allo stesso modo – coltiva con cura. “Una volta mi hanno detto che l’anoressia è una brutta malattia, sa? Io faccio del mio meglio per combatterla!” mi dice ammiccando.

Felice, posato: un uomo che sprizza elettricità da ogni poro. Nulla di nervoso, però: una fiamma matura, addomesticata negli anni. E’ l’asso nella manica – o il marchio di fabbrica – che distingue un comune elettrauto da William Gatti. L’elettrocontadino.

A cura di International Classic, scritto da Martina Fragale